보도자료

500만원으로 창업→4조 패션제국…美 대통령도 먼저 찾았다

2023-05-25

K패션 숨은 진주들

(4) '연매출 4조' 글로벌세아 김웅기 회장

남들 철수할 때 섬유사업 키웠다

4조 '衣좋은 매출' 일군 세아상역

김웅기 글로벌세아 회장이 의류산업을 상징하는 재봉틀을 배경으로 회사 성장 스토리를 이야기하고 있다.

김 회장은 중학생 시절 어머니가 밤새 돌리던 재봉틀 소리를 들으며 의류사업가의 꿈을 키웠다. 글로벌세아 제공

“1995년 대미 수출품에 붙는 관세가 합성섬유 제품은 34%, 면 제품은 17%였습니다. 의류 마진이 5% 안팎이던 만큼 임금이 높더라도 관세를 면제받는 미국령 사이판에 공장을 짓는 게 수지가 맞는다고 봤습니다.”

수십 년 전 통계도, 최근 계열사 실적도 거침없이 나왔다. 지난 23일 서울 대치동 S2A갤러리에서 만난 김웅기 글로벌세아 회장(사진)은 빈틈을 찾기 어려웠다. 1986년 자본금 500만원으로 의류 제조회사를 설립해 30여 년 만에 매출 4조원에 육박하는 ‘패션 제국’을 건설한 배경에는 “경영자는 원가와 매출 같은 숫자에서 멀어지는 순간 끝”이라는 철저함이 있었다.

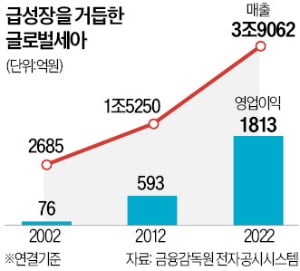

글로벌세아그룹의 모태인 세아상역은 세계 최대 규모 의류 주문자상표부착생산(OEM), 제조업자개발생산(ODM) 기업이다. 하루 평균 생산량은 250만 벌, 니트와 재킷을 연간 7억 장 넘게 수출한다. 세계 최대 유통사인 월마트와 유명 의류 브랜드 갭 등이 주요 고객이다. 지난해 그룹 매출은 3조9062억원, 영업이익은 1813억원에 달한다.

글로벌세아가 수많은 하청업체 중 하나로 남지 않은 비결은 무엇일까. 김 회장은 “남들이 철수하는 시점에 사업에 뛰어들거나 확장한 ‘독특한 타이밍’ 덕”이라고 했다. 섬유산업이 사양길에 접어든 시점에 세아상역(당시 세아교역)을 세웠고, 선발기업이 발을 빼던 사이판(1995년)과 과테말라(1998년)에 대규모 생산시설을 구축했다. 남들이 보지 못한 것을 본 ‘엇박자 투자’가 신의 한 수가 된 것이다.

한 해 니트 7억 장 생산…11평 사무실서 출발한 '패션제국' 글로벌세아

1986년 500만원으로 창업…OEM서 ODM으로 사업 확장

각종 사회활동에 적극적인 미국 할리우드 영화배우 숀 펜은 김웅기 글로벌세아 회장을 스스럼없이 ‘체어맨’이라고 부른다. 빌 클린턴 전 미국 대통령은 주요 행사장에서 두 팔 벌려 김 회장을 맞이했고, 힐러리 클린턴 전 국무장관은 현직 시절 집무실로 그를 불러 “우리는 세아가 어떤 회사인지 잘 알고 있다”며 도움을 요청했다. 2010년 대지진으로 큰 피해를 본 아이티 등의 복구에 김 회장이 적극 나섰기 때문이다.

“중남미 투자로 미·중 대립 극복”

김 회장을 ‘글로벌 명사’로 만든 계기가 된 아이티 복구·사회 지원사업 외에 글로벌세아는 과테말라, 코스타리카 등 중남미에서 가장 분주한 업체 중 한 곳이다. 중남미 주요국마다 김 회장이 대통령 등 주요 인사를 만나며 대규모 투자를 이어가고 있다.

코스타리카에선 가동 중인 2개 동 7만 추 규모 공장을 10만 추 규모로 증설하는 공사가 막바지 단계다. 과테말라에서 매입한 33만㎡ 규모 공단 부지도 조만간 월 250만㎏의 원단을 생산하는 공장으로 탈바꿈할 계획이다.

중남미 생산시설을 강화하는 것은 미·중 대립과도 연관이 깊다. 김 회장은 “신장위구르 지역에서 생산된 면 사용이 금지되는 등 중국산 원재료에 대한 미국 규제가 늘고 있다”며 “미국 원면으로 코스타리카, 과테말라, 니카라과, 아이티에서 실을 만들고 옷을 제조해 다시 미국에서 판매하니 미국 입장에선 안심할 확실한 제품인 셈”이라고 설명했다. 중남미 지역에 일관 생산체계를 구축해 자연스럽게 미·중 대립의 파고를 넘고 있다는 설명이다.

글로벌세아는 중남미와 동남아 각국의 생산기지에서 원사, 원단, 봉제 등의 수직계열화를 차례로 진행해 왔다. 인도네시아엔 원단 생산 회사 윈텍스타일을, 코스타리카엔 원사 기업 세아스피닝을 설립했다. 김 회장은 “생산이 까다롭고 디테일한 작업이 많은 제품은 베트남이나 인도네시아 공장에서 생산하고, 생산 난도는 높지 않지만 미국 시장에 납기를 빨리 맞춰야 하는 제품은 중미에서 생산한다”고 했다.

이처럼 세계 각지에 공장을 두고 니트와 재킷을 연간 7억 장 넘게 생산하는 글로벌 ‘패션 제국’의 시작은 미약했다. 김 회장은 1986년 서울 공덕동의 좁은 사무실에서 동생을 포함한 직원 2명으로 세아교역이라는 회사를 세웠다.

대봉산업, 충방 등 섬유업계에서 사회생활을 시작한 김 회장은 당시 상법상 법인 설립 자격인 5000만원을 구하지 못해 개인회사로 출발하는 데 만족해야 했다. 회사를 세운 뒤에도 한동안은 생계를 걱정해야 하는 처지였지만 어린 시절 어머니가 밤새 돌리던 재봉틀 소리를 들으며 키운 의류업의 꿈을 놓친 적이 없었다.

하지만 현실은 녹록지 않았다. 물량을 따는 일부터 큰 과제였다. 바이어 맘에 들기 위해 못 마시던 술도 매일 ‘술 연습’을 하며 내성을 키웠다. 절박함이 통했을까. 세아교역은 창립 첫해 46만달러 매출을 기록했고, 세아상역으로 이름을 바꾼 1988년에는 764만달러로 17배 가까이 급증했다. 창립 10년째인 1996년엔 매출 2363만달러에 이르는 중견기업 반열에 올랐다. 창립 10년 만에 51배로 확장됐다.

“납기는 무슨 일이 있어도 지킨다”

도전이 급성장이란 결실을 본 밑거름으로 김 회장은 ‘신뢰’를 꼽았다. 그는 “사업 초기에 미국 바이어로부터 대규모 물량을 수주했는데 제가 원가 계산을 잘못한 적이 있다”며 “바로 다음번에 거래가 끊기는 걸 보고 오래 사업하려면 정직한 거래로 신뢰를 얻는 게 중요하다는 걸 느꼈다”고 설명했다.

신뢰를 얻기 위한 우수한 품질과 ‘납기 준수’는 사업의 철칙이 됐다. “선염과 후염의 색상 비교를 집요하게 하는 것은 물론 돌발 상황이 발생해 물건을 보낼 배를 못 구하면 막대한 손해를 감수하고서라도 비행기를 띄워 납기를 철저하게 지킨다”는 설명이다.

김 회장은 “세아가 바이어 거래를 단절한 적은 있어도 바이어 쪽에서 세아와 거래를 단절하겠다는 통보를 받은 적은 단 한 번도 없을 정도로 신뢰를 쌓았다”고 단언했다.

김 회장은 글로벌 의류기업 타이틀에 만족하지 않았다. 신사업을 추진하기 위해 활발하게 인수합병(M&A)을 진행했다. “2005년 5억달러였던 수출실적이 2015년 15억달러를 넘어섰지만 갈수록 의류산업 성장세는 떨어질 수밖에 없다”며 “기존 산업과 시너지를 이루면서 새로운 성장동력이 될 사업을 찾아나갔다”고 설명했다.

2006년에는 의류 브랜드 조이너스, 트루젠, 테이트 브랜드를 보유한 인디에프를 인수해 의류 제조에서 유통으로 사업 영역을 넓혔다. 2018년에는 STX중공업의 플랜트 사업부문(현 세아STX엔테크)을 인수해 플랜트 분야에 진출했다. 2020년에는 국내 1위 골판지 상자 제조사 태림페이퍼와 태림포장을 품에 안았다. 글로벌세아는 지난해 말 쌍용건설을 인수했고, 지난 5월 자산 6조원 규모의 대기업집단에 지정됐다.

김웅기 회장 약력

△1951년 충북 보은 출생

△1974년 전남대 섬유공학과 졸업

△1986년 세아교역 설립

△1997년 무역의 날 대통령표창 수상

△2004년 세아상역 회장 취임

△2015년 그룹 지주회사 글로벌세아 출범

△2022년 쌍용건설 인수

강경주기자 qurasoha@hankyung.com

[출처] 한국경제